Oltrepo Pavese, PAVIA

Oltrepo Pavese(オルトレポ・パヴェーゼ)。どれくらいの人がこのエリアこのDOC(原産地呼称)を知っているのだろう。

素晴らしいワインが生産されているエリアではあるが、残念ながらあまり知名度があるワインではない気がする。イタリアの赤ワインを代表するバローロやバルバレスコを生産するアルバから車で東へ約1時間、最近知名度が上がっているFranciacorta(フランチャコルタ)の産地イゼオ湖周辺からも車で西へ約1時間程の場所に位置しているにも関わらず、あまり関心を持たれていないワインではないか。

私自身も今まで数回しか行った事はないし、フードライナーがワインの輸入を始めて約40年、オルトレポ・パヴェーゼのワインは過去に1、2社のものしか取り扱った事がない。その1、2社のワインも現在は取り扱っていない。

とても良いワイナリーで素晴らしいワインだったが、商売にはつながらなかったからだ。現在においてもオルトレポのワインの生産者の多くは質より量の考えを持ったワイナリーであり、世界のワイン好きの人達を「アッ!」と言わせるワインは少ないように思う。 オルトレポ・パヴェーゼはミラノからも車で南に約1時間。大都市ミラノの郊外なので、オルトレポのワインはある意味でミラノのワインとも言える。ミラノの人たちとはいえ、いつも高品質なワインばかり飲んでいるわけではなく、彼らだってデイリーワインとして質より量のワインの要望は強いのだ。だからワイナリー経営として世界のワイン通を「アッ!」と言わせなくても十分に商売として成り立っている。そんな事情もオルトレポのワインがあまり注目されなかった理由のひとつだと思う。

私自身もそうだが、普段からバローロや高品質のワインばかり飲んでいるわけではない。仕事柄、質の高いワインを飲むことは多いが、これは仕事であり勉強であって日常では、やはり質より量のワインを飲んでいる。その方が一般的な家庭料理には良く合うのだ。普段から何千円、何万円もするワインをしょっちゅう飲むというのは、とてもしんどい…と私は思う。

今回、オルトレポ・パヴェーゼについて書き始めたのは、フードライナーが久しぶりにオルトレポのワインを輸入・販売を始めたからだ。今年4月に訪問し、そこで改めてオルトレポの素晴らしさを感じてきた。その辺りを書いてみよう。

まず、今年から輸入を始めたオルトレポの造り手は、AZ.AGR.(自社畑ワイン生産者 アジエンダ・アグリコラ)、CORDERO(コルデロ)というワイナリーでPINOT NERO(ピノ・ネロ)に惚れ込み真剣に取り組んでいる若いワイナリーだ。作っているのは、ピノ・ネロを中心にバルベラ、クロアティーナ、シャルドネ、ピノ・グリージオと少しのモスカート。

オルトレポDOCエリアの中でも、少し標高が高い(250〜280m)地区にあるSanta Giuletta(サンタ・ジュレッタ)と言われる丘にワイナリーがあり、そのワイナリーを360度囲むようにブドウ畑が広がっている。見るからに質の良いブドウが出来そうな面構えをしているワイナリーなのだ。

“質の良いブドウが出来そう”というのは、畑への手の入れ方、畑に対しての敬意、時間のかけ方だと思う。とにかくきれい。私が訪問したのは4月の始めだったが、枝に小さな葉が付きだした頃で、少し早い木でも赤ちゃんの手のひらサイズほどだったが、どれもこれもピカピカとしていて(当日は小雨混じりだったから当然か?)見るからに健康そうであった。

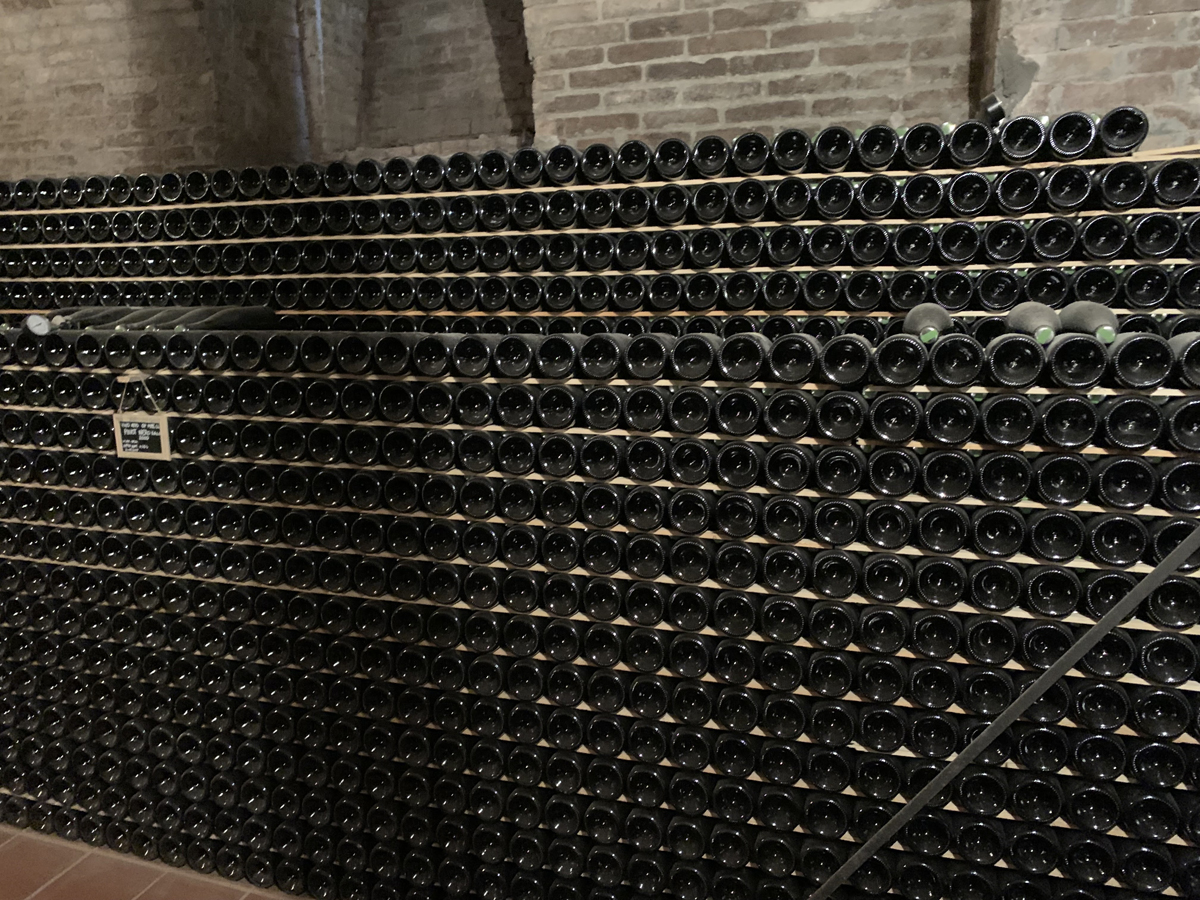

元々このワイナリーは、16世紀にジェノバの貴族(公爵や伯爵)が造った別荘で建物を囲むようにブドウ畑が広がっており、当時に造られた素晴らしい地下ワインセラー(醸造から熟成庫)もとても良い状態で残っている。標高230mに22ヘクタールのブドウ畑があり、その畑を囲むように樹齢千年の樫の木や桜の木の森があり、人工的には作り出す事ができないほどのブドウ畑や森がとても素晴らしい調和・環境(相互関係)になっている。昔からの自然のサイクルが将来的にも持続可能(Sustainable)な状態にある。その別荘をコルデロ・ファミリーが2019年に正式に全て買い取り、彼らが考えるベストなワイン作りに挑戦し始めているのだ。

私は今までイタリアで生産されるPINOT NEROに大きな期待を持った事がなかった。もちろん美味しいPINOT NEROは多くある。たとえばALTO ADIGE(アルトアディジェ)あたりとか。しかし一般的にイタリアのPINOT NEROに対しては好意的ではないように思う。イタリア国内でも話題になる事は少ないし、「どこどこのPINOT NERO美味しいね」などあまり聞いた事がない。やはりPINOT NOIRといえばブルゴーニュになってしまう。だから、イタリアのPINOT NEROはあまり表舞台には出てこない。

しかし、オルトレポで作られるPINOT NEROの生産量は、ヨーロッパにおいて、シャンパーニュ、ブルゴーニュに続いて第3位なのだ。オルトレポ全体の作付面積は約4000ヘクタールで、ロンバルディアの畑全体の半分以上にあたる。そしてその約40%がPINOT NEROである。だからオルトレポにおいては、特にPINOT NEROは特別なブドウではない。当たり前のように存在していて、しかもその多くは泡!! 泡!!! 泡!!!。メトド・クラシコ(Metodo Classico)に使われているので、本来の透明感のあるあのきれいな赤ワインに使われるパーセントはかなり少ない数量になっているのも事実でありOLTOREPO PAVESE METODO CLASSICO(メトド・クラシコ)と名乗る瓶内二次発酵のスパークリングはオルトレポにおいて唯一のDOCGでもあるのだ。

それは、PINOT NEROを70%以上使用する事が義務付けられ、15ヶ月以上の瓶熟成が必要とされる。ロンバルディアには強敵フランチャコルタが存在するなか、世界的にスパークリングワインの販売量が伸びている昨今では、ピエモンテで作られるALTA LANGHA(アルタ・ランガ)も知名度を上げてきた。

標高250m以上にある畑のブドウのみ使用が認められており、熟成期間も最低24ヶ月の瓶内熟成(シュール・リー)が義務付けられている。非常にきびしい条件と高品質を売りにしている新しいDOCGも作られている。そんなこともあり、これからはピノ・ネロの需要はますます広がるのではないかと考えられる。